10/09/2020

| 香島生網課用「光時」頭像 罰停課一週 引校方稱損校譽 再參與社運踢出校 | |

|

(明報.9-9-2020) |

| 校外活動穿校服 教區要求學生申請 向屬校發備忘籲保持警覺 團體批評削自由 | |

|

(明報.4-9-2020) |

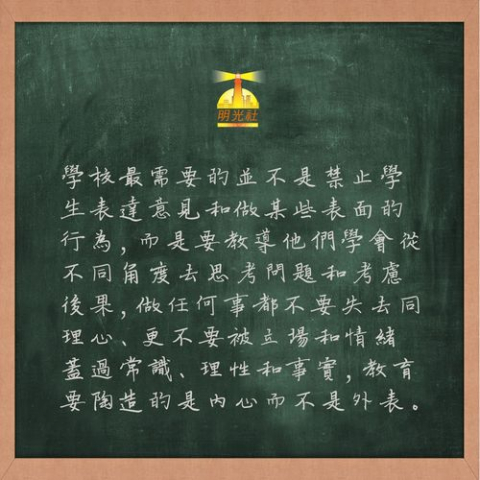

教育是一個漫長的過程,完成中學約需15年,若要完成大學更要19年。而在學習的過程中,偶然犯錯是無法避免的,當然,一些會對自己和別人造成傷害的行為當然必須盡量避免、甚至禁止,但一些行為若只是想表達意見、討論問題、甚至挑戰權威、反對傳統,只要是有理有節、和平地表達,校方毋須反應過敏,否則只會惹來學生更大的反感,更無法達至讓學生真正有所反思的教育目標。在過去一年的社會運動之中,部份中學生的參與亦不少,包括在社交平台發表意見、拍片、改圖、上街、唱歌、叫口號、甚至參與衝擊。犯法傷人的行為必須及早正視,但若純粹是宣洩不滿、表達意見,校方應予以包容,循循善誘,高壓阻止、甚至嚴厲懲處只會適得其反,無法真正令學生反思及改變立場。另一方面,校方關心學生在校外的行為無可厚非,因為教育應該是全人的生命工程,過往不少學生一出校門便撕下或遮蓋校徽,因為校服會令他們有一種無形的束縛,言行不敢過份出位,若為了擔心校譽而要求學生換了校服,卻沒有協助他們反思自己的行為,其實並沒有實質的教育作用。學校最需要的並不是禁止學生表達意見和做某些表面的行為,而是要教導他們學會從不同角度去思考問題和考慮後果,做任何事都不要失去同理心、更不要被立場和情緒蓋過常識、理性和事實,教育要陶造的是內心而不是外表。