2025年11月26日下午,大埔宏福苑發生五級大火,火勢最初從宏昌閣低層棚架開始,迅速蔓延至七座大廈,焚燒超過43小時,造成168人死亡,以及數千人無家可歸。在消防員英勇進入火場拯救生命的同時,社會各界亦迅速伸出援手,支援受火災影響的居民。除各大社福機構和慈善團體外,大埔區眾教會亦同心合力參與支援工作。

基督教銘恩堂大埔堂合共接觸41名受火災影響的會友、親友和街坊,亦有人不幸喪生。堂主任陳集仁牧師當天一直留意新聞直播,當發現火災失控時,他便立即清空禮堂,架起帳幕,開放教會接收災民留宿。除教會弟兄姊妹回到教會看看有什麼可以幫忙外,附近商戶也主動聯絡教會提供各種物資。最後,教會接待了八位街坊留宿,最長的住了六天。

災民一夜之間失去家園,不知如何面對前面的生活,既落魄亦無助。陳集仁牧師表示,當時在社會各界踴躍捐贈下,物資已十分充裕,災民最需要的其實是陪伴,所以教會派人陪同有需要的街坊處理各種事宜,為不幸喪生者辦身後事等。教會同時觀察社區的需要,主動提供支援。陳集仁牧師憶述,有一天他觀察到有大量災民在教會附近一間社福機構排隊申請緊急援助金,教會便派同工將禮堂的椅子搬到社福機構門外,為排隊的災民提供一點方便。

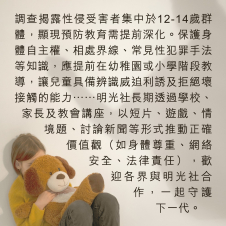

不少教會弟兄姊妹都想為社區出一分力,關心和支援受影響的災民,但過度的關心會令災民感到壓力。此外,火災亦令不少教會弟兄姊妹感到傷心難過。為此,教會在災後舉辦了兩場活動︰第一場是災後關懷技巧工作坊,第二場是表達情緒工作坊,讓會友在與災民同行的同時,也好好照顧自己的情緒。陳集仁牧師認為,社會要復常,而不是停留在災難的陰霾下,這對災民本身也有好處。因此,教會照往常一樣聖誕節外出報佳音,與社區分享平安的訊息,唯一改動的是將「年終感恩祈禱會」改名為「年終祈禱會」。

社會各界在火災發生後提供大量支援,但當過了一段時間,社會的關注便會漸漸減退,然而,支援受影響災民卻是長遠的事。陳集仁牧師指出,當社會很多人去做一件事時,更應反思其他「冷門」的需要,不要盲目跟從。曾經有弟兄姊妹提出向教會奉獻用於支援受影響的災民,但陳牧師婉拒了弟兄姊妹的好意,因為他觀察到當刻社會各界都踴躍捐款,便鼓勵教會弟兄姊妹先保留實力,以作出長期支援。他亦留意到目前能幫助到災民的實務工作不多,故此教會會繼續了解災民的情況,機動性地按其需要決定服務方向。教會也與其他機構商討最少一年的合作計劃,為受影響的災民提供長遠的支援。

是次火災影響之深,區內大大小小的教會一同受到影響。陳兆東牧師事奉的教會「基督葡萄園」是一所30多人聚會的小型獨立教會,也有兩個家庭受火災影響。陳牧師在火災當日下午得悉大火發生,雖然沒有會友傷亡,他仍立即趕回大埔,開放教會支援受影響的災民。可能因為教會位置遠離宏福苑,所以只有個會友家庭在教會留宿,及後太太和兒子遷往外母家暫住,直到訪問之時,丈夫仍在教會留宿。教會弟兄姊妹密切留意受影響肢體的情況,隨時隨地提供支援。

陳兆東牧師亦不忘其他會友的感受,安排時間讓大家互相分享感受,個別關心有需要的弟兄姊妹,亦帶領大家一同前往宏福苑附近禱告。不少機構取消了聖誕節的慶祝活動,教會卻繼續舉辦,陳兆東牧師表示,牧者有責任為會友解釋聖誕真正的意義︰世界雖有苦難,但「以馬內利」——神與人同在,耶穌基督誕生為我們帶來光明。

教會除支援受影響的會友外,亦支援其他受影響的家庭。陳兆東牧師的另一個身份是桌遊培訓師和遊戲治療師,他便定期前往區內探訪住在過渡性房屋的災民,與他們藉桌遊進行遊戲治療。

陳兆東牧師在過去30多年一直都在大埔牧會,熟悉區內各教會,他觀察到大埔教會在這次火災中空前團結合一,讓教會進入社區。最後,他希望大家為大埔的一眾牧者祈禱,因為前面仍有很多跟進的工作,盼望教會能在社區上作鹽作光。