以「迷失在粉紅泡泡之中」為主題的第六屆基督教性倫理峰會,已於10月1日在聖方濟各大學圓滿舉行。一如上屆,今屆峰會繼續以體驗方式進行,與大家一同探索在這個充斥著「粉紅泡泡」的時代,如何拆解那些看似美麗卻一觸即破的泡沫幻象。是次峰會全日參加者接近二百人,超過一半是35歲或以下的職青、年輕情侶,亦吸引不少父母和堂會導師等參加。明光社作為合辦機構之一,製作了「虛擬泡泡 — 在像素洪流中打撈真愛」活動,讓參與者化身成為男性網友,透過結識「網絡女神Jessica」來體驗網上真偽,全日六場體驗有超過一百人參與,反應不俗。

「虛擬泡泡」賽事為見女神一面

「虛擬泡泡」用比賽方式,讓參與者分組飾演五位男子,透過進入網絡系統,模擬登入交友App去結識網絡女神Jessica,以達成各人背後的「目的」。賽事共分三局,分別為網上「文字交流」、「交換相片」,以及「聲音對話」,以淘汰賽進行,勝出隊可以親身見到Jessica。事實上,即使中途被淘汰的隊伍也絕對不會覺得沉悶,單單看著其他隊伍如何出盡法寶、「吹水唔抹嘴」去追求女神,娛樂性、「花生指數」已甚高!

當日明光社共辦六場體驗活動,由於每場的參加者、隊伍組合也不同,因此,彼此間所產生的「化學作用」、體驗亦各有不同。每場最後的分享環節,大家的反思及感受,也反映了網絡「虛擬泡泡」的實況,值得我們關注。

展示美好或偽裝的一面

筆者為當天的主持人之一,觀察到參與者大都願意接受挑戰、投入角色,以及努力執行其結識女神的背後目的(交朋友、找對象、騙財/騙色),而「他們」與女神交流時所營造的人設與對話,都是為了投Jessica所好,很多都不盡不實。

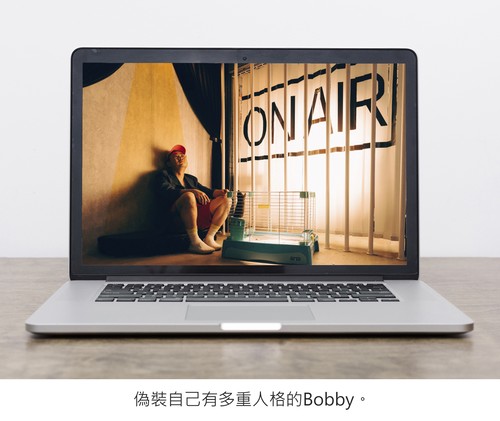

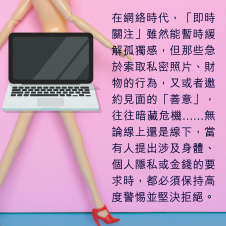

不少參與者分享道,他們為求達到背後目的,在與Jessica交流的訊息中,往往只會展示美好的一面,甚至偽裝成對方喜歡的男士類型,如:有車、有健身、單身、有自己店舖、懂結他、喜歡茶道等文青「假象」來吸引對方。亦有參與者選擇掩蓋自覺「不太好」的背景,如:已婚或離婚的婚姻狀態、住公屋、做保安、有孩子、有女朋友等情況。就算有參與者抽到的目的只是「交朋友」,他們都覺得要先建構吸引對方的人設,不能告訴對方自己是「住公屋」、「做保安」,或是明明有女友,都說自己單身。或許這種網絡上的交友,都不會想得太長遠,覺得若想騙得對方見面,便要先收起自己價值觀上認為「不光彩」、對方可能會介意的事,因此,「真實」與「真我」都不能坦然示人。當然,這與保護自己的私隱、不成為網絡透明人,當中如何平衡,亦值得探討。

交友為尋求關心或開心

另一邊廂,操作Jesssica的幕後團隊則表示,當想被關心及獲得網友回應時,有時會有一種任性,刻意說些自己不開心的事,或誇大自己的需要,以奪得大家的關注和關心,也那管回應者所說的是真是假;而且女神亦想在網上締造「娘娘與兵」的關係,所以同時答應與不同男士會面,以獲得多人的「關愛」。這和其中一位作為教會導師的參與者回應相符,她說現在人們太過孤單寂寞,通過螢光幕發出文字、相片,只要獲得回應,能夠互動,縱使不知對方是誰,都能獲得一種快感。她又謂,雖然頭腦上早已認知有關說法,但透過是次體驗,她能夠親身經歷,有助建立更多同理的感覺。

我們的團隊,很高興能透過這種體驗式的遊戲,讓參與者了解更多青少年於網上交友時的心態,亦讓青少年察覺到在網絡交友時,自己與別人的各樣心理和行為,反思網絡交流的危、機與意義。

性倫理峰會與明光社的參與

基督教性倫理峰會自2015年起,每兩年舉行一次,明光社一直參與其中。最初幾屆,峰會都是以專題講座形式,跟公眾分享當時最受關注的性倫理議題,包括性解放對教育與牧養的挑戰、傳媒如何影響青少年的價值觀和戀愛觀、理解兩性關係和守護婚姻的重要、以身體神學探討和重塑性別的尊貴等。及至第五屆,峰會改以「體驗」方式,帶領參與者一起走進及探索不同協辦、合辦機構所關注的議題。在去屆,明光社就以「論壇劇場」的互動手法,讓參與者可走上舞台介入劇情,合力緩解影響婚姻關係的壓力及拉扯,亦探討離婚對兒女的影響。