青少年的戀愛關係往往充滿激情,亦會著重身體方面的探索,有關經歷都會深深影響他們對情感的理解和對自我價值的看法。本文邀請了臨床心理學家梁家揚博士,探討親密的身體接觸和性行為對青少年情侶的意義,並揭示常見的迷思與誤解。

梁博士指出,根據依附理論(Attachment Theory),身體接觸是一種建立和維持情感聯繫的重要方式,讓人感到安全、被愛和關懷。青少年期是人際關係發展的重要階段,通過身體接觸,例如拖手,情侶能夠表達對彼此的情感,並加深親密感。身體接觸會促進大腦釋放催產素(oxytocin),這種「親密激素」可以減少人的心理壓力,並促進信任與情感連結。對於平日面對著學業、家庭或同儕壓力的青少年來說,身體接觸可以成為一種有效的減壓方式。此外,通過身體互動,青少年情侶可以確認自己的情感價值和自尊。

親密接觸具備象徵意義

他又提到,身體接觸亦具有象徵意義,例如,當情侶雙方同意拖手時,通常會被視為二人的關係從普通朋友轉變為情侶關係。若男方希望與女朋友有更多的身體接觸,而女方也願意配合,這可能會增強彼此的安全依附感。但若女方不願意有進一步發展,不想有更多身體接觸,則可能對二人的關係進展有所影響。因此,在決定進行某種身體接觸前,雙方必須先建立足夠的信任和有良好的溝通,如果只依憑其中一方的感覺,貿然行動,必然會影響雙方關係。

梁博士解釋,青少年的腦部正處於急速發展的階段,前額葉仍未成熟,而前額葉負責高層次的思維、判斷、決策及對衝動行為的控制。許多青少年情侶拍拖時發生性行為往往是出於即興,最初可能只是接吻,但隨著情感的升溫,行為可能會失控,最終意外地發生了性行為,這對戀情其實會帶來不良影響。

在正常的情況下,情侶之間的身體接觸往往被視為身份認可的標誌,當關係進展至有性行為時,則意味著雙方的親密程度達到了一個新的高度。梁博士指出,性行為的特殊意義在於它不僅是情感的表達,更是對彼此關係的進一步確認,這也會令情侶對對方產生更強的依賴感、深刻的情感與心理意涵。對青少年來說,性行為可能被視為鞏固關係的一種方式,但這種強烈的依賴感也可能會帶來過大的壓力和責任,引發情感的風險。

性行為改變男女心理狀況

梁博士指,在發生性行為後,女孩子可能會將所有需求都寄託在男朋友身上,期望對方可以滿足她,為她解決家庭、學業等問題,也會覺得男方必須對她負責。這種情感依賴可能導致女孩子減少與其他異性來往,並期望男朋友成為她唯一的依賴對象。

相對而言,男孩子通常需要與同性朋友有更多的互動,例如透過運動等活動來獲得同儕的認同,這方面的情感需求是女朋友無法提供的。遇上女方的情感需索,男孩子可能會選擇逃避來紓緩心理壓力,若女孩子的情感需求未得到滿足,則會感到失落和不安,進而令戀情產生張力。

衝動性行為與深刻內疚感

現在的社會對婚前性行為的看法已較以前開放,不過,在某些文化或家庭中,婚前性行為仍會被視為不道德或不合規範的,這種想法並沒有錯,不過現實往往是,不少人包括青少年都有婚前性行為的經驗。梁博士指,青少年在發生性行為後或會感到內疚,因為他們認為自己違背了父母或社會的期望和道德標準。深刻的內疚感,可能會引發羞恥感和貶低自我價值,讓他們覺得自己已「不再純潔」或「做錯了事」。

這種對自我的苛責不僅影響青少年當前的心理狀態,還可能會影響他們未來的婚姻關係。即使長大後結婚生子,這些未被處理的情感也可能成為他們一生的遺憾,讓他們覺得自己始終有缺憾、不再完整。梁博士指出,有這類極端想法的人,他們的心理彈性(psychological resilience)比較小,透過專業的心理治療,可以幫助他們重新接納自己,並且避免將自我嫌棄和過度自責的情緒帶入下一段感情,甚至影響到未來他們對子女與異性相處的態度。

真愛建立在尊重和理解上

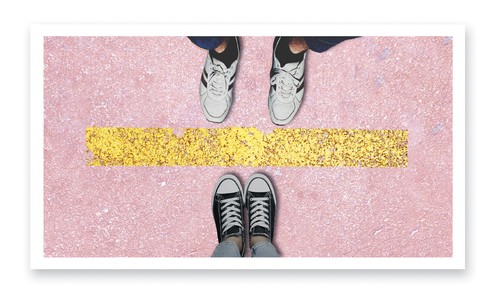

梁博士表示,從心理學的角度來看,真愛應建立在相互尊重、理解和支持的基礎上。健康的戀愛關係應具備以下特質:一、雙方能自由地表達自己的需求與感受;二、不應通過設立條件來讓對方滿足自己的期望;三、雙方雖然有身體接觸,但懂得彼此尊重,包括尊重對方的決定,和不強迫對方做出有違其意願的行為。

因此,在戀愛中設立合宜的身體界線,避免雙方受到傷害,實在至關重要。梁博士鼓勵青少年坦誠地與男朋友或女朋友表達自己對身體界線的期望,及他們不願意做的事情。例如,可以使用「我訊息」,即以「我」作為陳述的開首,表達自己的感受,如「我希望我們可以慢一點,因為這樣我會感到更舒服」,而不是指責對方的想法或行為。這種方式有助於促進健康的溝通,加深彼此的理解和支持。

破解戀愛迷思

只著重身體探索,會令青少年愛侶的關係存在暗湧,其實現代戀愛存在許多迷思和誤解,也可能會影響情侶的關係:

迷思一:「凡對方所要求的,我都要滿足,這才能證明我很愛對方。」

梁博士表示,從心理學的角度來看,有些人在成長過程中未能建立安全的依附關係。在長大後,當有人表達對自己的喜愛,他們往往會忽視自己的感受,無論對方提出甚麼要求,他們都會配合,以滿足對方,他們認為只有這樣,才可以證明自己愛對方,盡了做男朋友或女朋友的本份。這其實並不是一個健康的想法。健康的戀愛態度是,不把自己的要求強加在對方身上,也不勉強自己滿足對方的所有要求,理解對方的需求和自己的需求同樣重要,從而達到互相理解和妥協。

迷思二:「如果你真的愛我,就應該和我上床。」

戀愛中的青少年常常因為害怕關係受損,而勉強自己答應對方的各種要求。如果有人要求情人和自己上床,或者要求情人送贈昂貴禮物,來表明她或他對自己的愛,這其實是情感操縱,可能反映出關係中的權力不平等,有人試圖利用愛情來滿足自己的私慾。梁博士提醒青少年,這類人通常認為自己的需求凌駕一切、缺乏同理心,甚至將他人視為宣洩情慾的工具,一旦有另一個人同意與他發生性行為,他就可能迅速轉移對象,隨時結束原有的戀愛關係。

遇上情人提出這類要求,梁博士建議這樣回應:「如果你真的愛我,你就應該同樣尊重我的感受。」此話背後的理據是:大家的情感需求是對等的,而不是由某一方來主導戀情。即使「男神」來追求自己,也不意味著我要奉獻全部來迎合他的要求;同樣,即使「女神」願意接受我的追求和約會,也不代表我要花掉所有的金錢來討好她。用正確的眼光看待自己和他人的價值,才能維持健康的戀愛關係。

迷思三:「就算懷孕也不要緊,因為我們可以結婚。」

梁博士指出,青少年未必真正理解當初許下廝守一生的承諾意味著甚麼,或者沒有預料到感情有天會生變,一旦面對意外懷孕或感染性病等現實問題,青少年便會感受到巨大的情感壓力,並可能因恐懼而選擇逃避。家長和老師可以把這類承諾背後的責任具體化,幫助青少年思考和抉擇。例如,師長可以對青少年說,如果女朋友懷孕,你將成為爸爸,這背後的責任意味著:一、放學後,你不能再和朋友打籃球或四處閒逛,而是要立即回家照顧初生兒;二、晚上需要餵奶,可能會影響你的睡眠質素;三、星期六和星期日因為要照顧孩子,而無法出外玩樂。

迷思四:「大家都有拍拖,自己至少也要抓著一個。」

受成長背景影響,有些青少年可能會認為自己毫無價值,因而渴望愛情。梁博士指出每個人都有其存在的價值,而這個價值並不僅僅取決於能力或有沒有拍拖,因此人應以更全面的眼光去看待自己。青少年可在感興趣的領域中嘗試,如音樂、運動項目,隨著經驗的累積,他們的表現會變得更好,他們可以藉此重建存在感、自尊和自我價值。即使外形吸引的少年,也可能有自己的弱項,例如控制慾強,這會影響他成為一個好的伴侶;相對而言,一個外表平平但具備強烈同理心的男孩,其特質可能會成為他的強項,令他成為一個好伴侶。

迷思五:「相處時不開心,只要拖手、接吻、發生性行為就會和好。」

有些青少年誤以為在身體上有親密接觸,就可以掩蓋相處中的矛盾,將性凌駕於溝通之上,以為這樣可以解決所有問題,但用拖手、接吻或性行為來解決分歧往往無濟於事,甚至引發更多問題,例如有些女孩子在分手後要面對未婚懷孕的問題。梁博士分享到,愛情三角理論(Triangular Theory of Love)指出,完整的愛情應包括親密、激情和承諾,這三者都是不可或缺的。身體上的激情和短暫的甜蜜雖然看似能解決矛盾,但缺乏親密和承諾的支持,就像一張桌子斷了其中一隻腳便無法站穩,這樣的戀情同樣無法持久地發展。

訂立雙方同意的身體界線

在戀愛關係中作充份的溝通和訂立雙方同意的身體界線,可避免在未經認真思考的情況下發生性行為。梁博士指,在親密行動採取主動的一方必須明白,戀愛中不一定要透過性行為來表達愛情;如果雙方的接受程度不同,主動的一方便不能強迫另一方按照自己的要求行事。有些青少年受性格或成長背景影響,可能在很多事情上都缺乏立場和主見,這類青少年在親密關係裡往往是被動的一方,他需要明白,每個人,包括他自己的情感需求,都是同等重要的,他應該勇敢及清晰地表達自己的感受和界限。梁博士又特別提到,非常親密的身體接觸和性行為,不像其他的事情,所以青少年不能任由別人替自己做決定,他們要了解到性行為可能會導致懷孕或感染性病,這是非常重要兼會影響一生的決定,他們必須親自作主。

安全的戀愛路線

在與喜歡的人發展戀情之前,建立穩固的友誼是至關重要的。客觀地觀察心儀對象的性格和行為,特別是他與其他人互動的方式,有助更深入地了解對方的性格特徵和價值觀。例如,若男孩子因為自己出眾而養成驕傲的性格,這樣的人在戀愛中可能會看輕女朋友,如果要選擇男朋友,他便不是一個好的選擇。此外,想了解一個人是否有同理心,或有沒有過度操控的傾向,可以觀察他如何與朋友相處,有沒有總是要求別人配合自己的時間;如果他缺乏同理心,便可能無法理解別人的感受,進而影響與人關係的穩定性。通過這些觀察,可以幫助人更理性地評估潛在的戀愛對象,從而避免一些問題。

結語

愛與被愛是人心底裡最深層的渴望,被愛會令人感到被重視,錯愛則會令人受傷害。合宜的身體界線讓人清晰地明白可以做的接觸與不可以做的接觸,能令雙方受到保護和尊重。一些青少年或因性行為而經歷過感染性病、意外懷孕、墮胎等情況,這些創傷確實叫人難以面對。梁博士表示,若因著過去發生過的不愉快事件而影響一個人對自我的看法,或貶低自我的價值,他就應該向專業人士求助。

(本文原載於第159期〔2024年11月〕《燭光》,其後曾作修訂。)