近年青少年沉迷網絡或手機的問題日益嚴重,本社透過講座及與學校聯繫時,經常都聽到家長及老師訴說,孩子的上網習慣影響到日常生活,甚至對他們的情緒健康及家庭和諧構成損害。

據香港家庭福利會於2024年2月公佈的研究報告指出,於受訪的逾4200位中一至中六學生中,約有11.8%存在網絡遊戲成癮問題,其中男性比例高達14.6%,女性為7.1%;數據亦顯示有36.2%的學童每天花三小時或更長的時間在網絡遊戲上。而在網絡遊戲成癮學童中,有70.6%表現出抑鬱情緒、有29.8%的情緒管理能力較差。[1]

另外,新成立家長組織「Look Up Hong Kong」於今年10月公佈一份訪問了超過650位香港家長的調查,[2]指現時兒童平均九歲就擁有首部智能手機,超過45%的學童每日使用智能手機超過兩小時。調查也顯示,有逾八成受訪家長指自己曾與孩子在使用智能手機問題上發生衝突。

這些數字反映出,孩子網絡成癮問題,跟個人情緒及家庭關係有互為影響。我們知道在疫情後,青少年都習慣了網上活動,這會令他們更容易遭遇到網絡欺凌,增加心理負擔、焦慮和孤單感。而學童長時間使用電子屏幕產品及沉迷網絡,還可能會招致睡眠失調、注意力不足、情緒變差、易發脾氣,甚至出現抑鬱症狀,進一步惡化身心健康。

不少家長面對孩子終日只顧上網、玩網絡遊戲的情況,既擔心他們忽略學業、胡亂與陌生人聯繫,亦不滿他們與家人減少互動,這種既憂且怒的複雜情感,亦容易令家長在管教子女時情緒失控,使家庭失和,削弱親子信任,還可能加劇孩子在現實世界中的疏離感,於是更加轉向虛擬世界尋求遊戲所帶來的刺激、愉悅,以麻醉真實的不快感受,又或是更熱衷於找網友慰藉心靈。

「推、拉」的成癮因素

青少年沉迷手機或網絡,通常不是單一原因,往往是「推力」(個人成長困惑、學習壓力,或家庭關係不融洽,把孩子推向投放更多時間於網絡)及「拉力」(即網路或遊戲的吸引元素,使孩子沉迷及難以自拔)的結合。以下是一些常見成因:

「推力」因素,可以是一些讓孩子感到焦慮、低落或孤單的事情,這些事情會形成一股力量,把他們「推」向網路世界,以逃避問題。例如是學業壓力,又或是課餘活動沉悶、校園人際疏離,都可能令孩子產生空虛感,驅使他們轉到網絡來尋求調劑及娛樂。此外,若家庭關係欠佳,如父母常爭吵、經常責罵或缺席子女的活動,當孩子沒有機會與家人好好建立關係,而家長又不能理解孩子的心理,甚或只用過於激烈的管教方式,都可能成為「推力」的源頭。

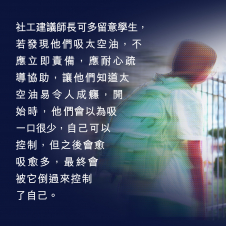

「拉力」因素,網絡裡的遊戲、劇集、短視頻……虛擬誘惑(lure)就像磁石般「拉」住孩子,提供即時滿足和逃避途徑。遊戲的刺激情節、晉級成就感、團體互動,又或於社交媒體(如Instagram、YouTube、抖音)的分享、評論和內容推薦,讓孩子獲得存在感和認同感,比起「現實」,顯然更容易感受到快樂,而且方便又低成本,難怪是他們無聊或遇到壓力時,打發時間及減壓的首選。

總括而言,影響青少年網絡行為,其實有四大因素,[3] 包括:自信心、人際關係、家庭關係及生活樂趣,這些是現實生活。當現實生活一直沒有被回應、孩子「失衡」(Self-imbalance)了,他們就會被「推、拉」因素左右而傾向選擇網絡世界。我們可以想像,假如在現實生活中,孩子的四大成長因素持續無法得到改善、他們無法回復自我平衡,就只會陷入惡性循環,變得愈來愈依賴網絡來獲取生活快感,進一步脫離學校或家庭系統,最終或會出現缺課及隱蔽等網絡沉溺行為。[4]

想減少孩子對網絡的依賴,家長第一步應該與子女重新建立關係。要理解並接納他們在成長過程中,必然會經歷好與壞的事,思想行為或會受外在環境影響、引誘,但仍要以包容的態度,耐心傾聽和了解他們的需要,給予支持,而非責罵,這樣才可成為他們回到現實世界的「拉力」——在家庭中被理解,找到接納及支持;第二步,家長可與孩子傾談你看到的網癮問題,並表達為此感到憂慮,然後邀請子女一起尋找改善方法(如一起制定恰當的上網時間)。要幫助孩子戒除網癮,唯有透過親子坦誠溝通,有商有量,再攜手尋找出路,這才是上策。

[1] 家福會「香港學童網絡遊戲成癮研究」新聞稿,2024年2月6日,網站:https://www.hkfws.org.hk/news/press-release/20240206

[2] 〈調查指本港兒童平均9歲即擁首部智能手機 逾8成家長曾因手機問題與子女發生衝突〉,香港經濟日報,2025年10月19日,網站:https://news.hket.com/article/4024187/

[3] 鄧震宇(編著)︰《我和我的孩子怎麼了:家中熟悉的陌生人》(2025),香港基督教服務處。

[4] 同上書。