回看2025

2025年耳聞由地緣政治引發的全球局勢緊張,以及目睹在香港發生的重大事故,加上切身所感受到的經濟不景,更讓明光社的同工知道,面對人心虛怯,時局變幻、充斥著謊言的世代,我們更要堅守立場,一如既往,說應說的話、做該做的事,在這彎曲悖謬的世代為主作燈臺。

回顧2025年,我們的工作充滿不少挑戰,在一直關注的議題中有兩項重大事件需要回應。首先,在2025年初財政預算案公佈時,政府以打擊非法賭博活動為由,邀請賽馬會就規範籃球博彩提交建議,實際上是與馬會聯手推動籃球賭博合法化。有見及此,雖然在現時的社會環境要喚起各界反對政府的政策殊不容易,但本著我們關心香港社會風氣的初衷,明光社仍然積極回應,推動「一人一信反對籃球賭博合法化」,並連繫友好召開記者會及透過網絡上的文宣,反對政府帶頭鼓勵賭博,罔顧對年輕人及家庭的禍害,可惜一如所料,籃球賭博合法化在現時立法會根本無力監察政府的情況下順利通過。

此外,就終審法院要求政府需於2025年10月前,要為同性伴侶提供猶如婚姻福利和權利的替代框架,明光社致函政府反對以民事結合方式處理有關問題,並建議政府考慮以「緊密關係授權」或修訂「持久授權書」協助同性伴侶在私人範疇可以按個人的心意處理相關的事務。同時,我們呼籲公眾提交反對《同性伴侶關係登記條例草案》的意見書,並促請立法會議員投票反對。在多個關注團體共同發聲下,最終《同性伴侶關係登記條例草案》被大比數否決。

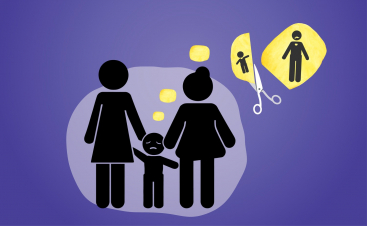

2025年明光社另一重點的工作是服侍家庭,因穩定的家庭關係對孩子成長是非常重要的元素。我們從2016年起獲基金資助開展為離婚或再婚家庭提供輔導服務,幫助這些家庭及其子女在面對婚姻家庭轉變時能順利過渡,但2024年計劃完結後沒有再獲資助。雖然面對沉重的經濟壓力,我們仍堅持繼續以相宜的收費提供婚姻、離婚、再婚輔導服務給基層家庭,令他們不會因收費太高而無法接受輔導,過去一年仍然能夠為56個家庭提供輔導服務,幫助他們從失敗及沮喪中重新站立起來,挽救婚姻並修復關係。亦增設了「愛的真諦」專欄,幫助夫婦反思如何持守誓盟。此外,2025年生命及倫理研究中研究題目「香港教會的家庭友善措施研究」,就研討會主題「家多一點——家庭友善在教會」探討教會如何幫助同工及會眾在事奉與家庭責任之間尋求合理平衡,鞏固家庭關係,成為美好的見證。

感恩過去一年在不同的場合感受到有不少的同路人,以及與不同的機構、戰友合作,彼此配搭服侍,讓人振奮。在明光社開放日有約一百位教牧同工、弟兄姊妹出席,為我們打氣;網上祈禱會與友好同心為社會禱告守望;而基督教性倫理峰會2025,我們一直都是合辦機構之一,第六屆主題是「迷失在粉紅泡泡之中」,繼續以體驗的方式,讓年青人透過使用虛擬交友Apps了解當中所隱藏的謊言,服侍面對充滿挑戰世代的年青人。我們亦與友好機構合作舉辦暑期褪網2025 - 親子無手機晚餐,推動家庭專注彼此的互動與溝通,共同營造溫馨的家庭氛圍;明光社又第一次參與Oneness Conference 3.0,透過一起商討當日的程序和擺設攤位,與不同的教會、神學院、機構交流,尋求彼此協作的契機。感恩在不同的事工中,都能遇上同路人,讓我們更有理由堅守主所託付的使命,因為在這社關路上我們從不孤單!

展望2026

如何將明光社的異象與使命傳承下去是我們未來三年的重要工作,因為董事會與我已有共識,我將不遲於2028年12月退下來。因此,加強對同工的培訓,讓所有同工在本身負責的範疇可以獨當一面,並與其他範疇的同工及友好機構協作,是我們努力的方向。過去幾年,我們透過與基督教機構協會不同的成員機構交流合作、在暑假期間派同工往友好機構作兩星期的交流學習,以及更多參與研討會和課程,擴闊了眾同工的視野。未來這仍然是我們努力實踐的方向,期望在不同的社關項目能與不同的機構及個人合作。此外,明光社近年擔任香港基督教機構協會的秘書處,亦是希望為眾機構和堂會的加強合作盡一分力。

當然,我們的初心不變,會繼續在中小學推動性教育、傳媒教育和生命教育,目標是突破2025年的四百多場,讓更多年青人有機會在這個資訊氾濫成災、真假難辨的世代,可以有機會聽到與主流價值不同的聲音,為他們可以明辨是非、敢於與別不同打下基礎。

此外,為面對離婚再婚挑戰的家庭提供輔導及再思婚姻的意義,以及繼續關心我們在疫情期間開始接觸的基層家庭,仍然是我們的負擔。在香港和世界充滿異常、價值混亂、倫理道德備受衝擊的年代,我們但願能夠努力活出信仰的真諦,按上帝給我們的良知和感動,在時代的洪流之中做個敢於正常說話的正常人,希望大家能繼續與我們同行。