因為全城熱愛的可愛動漫主角Chiikawa,由日本紅到香港,熱潮不止,當日本有漢堡包快餐店為其中可愛公仔推出紀念品時,更出現空前的炒賣情況,有人甚至只取下紀念品,乾脆連食物都扔掉,害得快餐店取消換領,以免進一步浪費食物。其實商品買賣,或是收集有興趣的物品,本身並無對錯,但消費者要知道「需要」和「想要」的分別,而如果「購買」變成了「炒賣」,影響到生活,那就要更為留神。

期間限定,有買趁手!

無可否認,香港是一個高度商業化的城市,消費文化深植於市民的日常生活。而除了各式各樣的商品,「期間限定」這類數量有限或只在特定時段發售的紀念品,近年獲得不少港人或內地人士(如不稱呼他們為「炒家」)的青睞。各種因炒賣而起的新聞和奇怪現象也頻頻出現,如早前Chiikawa(日文為「ちいかわ」,讀音有如廣東話的「痴卡哇」)與日本的麥當勞合作推出聯乘玩具,隨開心樂園餐送出,結果引發瘋狂換購與炒賣熱潮。一眾粉絲(其實更多是黃牛黨)在購買套餐後,只收起玩具,隨手就將食物遺棄在店內及街外,除了造成浪費,更影響快餐店的運作及引發衛生問題。而這些「痴卡哇」玩具很快就被炒家們放上拍賣網站,以求高價轉售,完全違背了讓小朋友換取玩具的原意。麥當勞見情況不受控制,便喊停之後的販售活動。[1] 這隻「痴卡哇」在香港也成為了新聞主角,因為香港的麥當勞亦推出了隨餐附送的Chiikawa玩具,同樣引來大批市民排隊購買。此外,這套動漫的官方期間限定店於今年4月在尖沙咀海港城營運,主辦方推出了限量版公仔,引來大批人士排隊購買,更有排隊黨及黃牛黨在現場爭位,與粉絲及店員發生爭執。為了打擊炒賣活動,主辦方遂要求全部排隊人士回答有關動漫角色的問題,答對了證明自己是粉絲而不是炒家,才可入店購物。其中有兩位講普通話的女子,因答錯問題而被要求離開,她們不滿安排並質問職員,現場有一名男子看不過眼問她們能否講出公仔的名稱,其中一人竟將「痴卡哇」講成「卡哇痴」,引來全城笑話。[2]

炒賣現象的背後

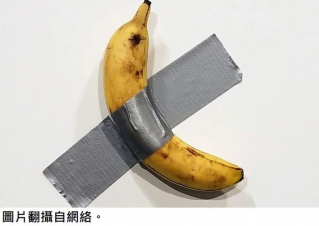

有人認為,炒賣本身只是「有買有賣」,並非十惡不赦,但其實炒賣、囤積等情況,已不僅僅是經濟行為,香港過往從卡通公仔,到限量版的籃球鞋、可樂水杯、搖搖玩具,都成為了炒賣對象,有時甚至連紀念品的包裝盒也要保留才能保值。從經濟學而言,炒賣盛行反映了人們追求物品的稀有性,而限量品的價值,不僅在於商品本身,更在於它的獨特性和產生的身份認同。然而,過度追求限量商品往往導致資源的浪費和不必要的消費行為,例如前述的浪費食物行為,或在熱潮過後就將大量收藏品丟掉。

而炒賣出現的原因,最簡單就是「有需求就有供應」。當市場上出現對稀有商品的需求(這就可能是由媒體、偶像文化或其他熱潮推動),商家和炒賣者便會利用這種需求來賺取高額利潤。這本來就是市場運作的一部份,然而,當炒賣活動超越了理性,就會引發社會的偏差行為,如某些人會因炒賣而進行不道德甚至非法的操作,除了上述的排隊黨外,在內地就出現了付費請人代跑馬拉松以獲取獎牌的事件,令獎牌淪為商品,失去它本來象徵的意義。[3]

消費行為反映心靈的貧窮

而在炒賣文化的背後,其實也折射出「心靈貧窮」的情況。[4] 許多人參與炒賣並非因為真的需要這些商品,而是因為心理上的匱乏。他們可能覺得自己「不夠好」、「不夠富有」,因此通過擁有這些稀有商品來填補內心的空虛。而心靈貧窮的表現之一,正正是對物質的過度依賴。例如,有些人會購買大量收藏品,甚至為了保持原本的包裝而租用迷你倉來存放。這種行為不僅浪費了資源,更有人因為過度收藏而導致家中物品雜亂無章,影響到家人和鄰居的生活質素。在一些極端案例中,收藏品的堆積甚至引發衛生問題,成為社區問題。

分辨「想要」與「需要」

要反思時下的炒賣文化,首先就要反思個人的消費行為,學習分辨「想要」(desire) 與「需要」(demand)。例如,購買一個套餐的目的應該是享用食物,而不是為了獲得附送的玩具。只要能夠清楚地分辨自己的需求,就能避免過度消費和浪費了。[5] 另一方面,商家除了「做生意」之外,也有企業的社會責任,引導消費者進行合理的消費。

香港社會文化,固然消費至上,然而,我們需要在消費的同時保持理性,珍惜資源,避免過度追求物質而忽略了心靈的需求。適度消費,不僅能讓人獲得快樂,也能讓社會更加和諧。畢竟,真正的幸福並不在於擁有多少物質,而在於心靈的充實和滿足。

實務小貼士:你有儲物癖、囤積症問題嗎?

說到期間限定消費,相信不少讀者都曾儲起一些心儀的物品,但是怎樣才算是收藏得宜,怎樣則會變成儲物癖、囤積症?下列問題是一個小測試,可以提供一些參考:[6]

問題一:收集物品是否漫無目的,沒有價值?

收集物品,喜好大可不同,大都是出於個人興趣喜好、留作紀念、或是為投資增值。若是漫無目的收集物品,例如見到免費派發的小冊子、空瓶空罐空盒等,都忍不住拿回家中,就可能是有儲物癖了。

問題二:是否不捨得丟棄物品?

有儲物癖的人會覺得所有物品未來都一定「有用」,所以就算物品已過期,甚至沒用,都會不合情理的收藏下來,並在丟棄物品時會感到焦慮緊張。

問題三:家中擺設是否雜亂無章?

收藏家與囤積症的一個分別是,收藏家都很珍重自己的收藏品,將物品分門別類,擺放得井井有條,甚至特意購買展示櫃、儲物盒、防潮箱等以便妥善收藏。而由於收藏家一般會將物品收納好,所以數量再多都不會有太大影響。相反,如果收藏品亂放,而數量又已經多到連床、桌椅、梳化等都擺滿了收藏品,人的活動空間都大為收窄,就要小心了,這可能是患有囤積症的徵兆!

問題四:是否不大願意與其他人分享你收集的物品?

許多收藏家不只享受收集物品的過程,也樂意與其他同好交換、交易,以至讓其他同好觀賞自己的收藏品。儲物癖的人就剛好相反,會因自己收藏物品感到尷尬,不想讓人知道自己失控的情況,也因家居太過混亂,不願意給親朋好友或者訪客來到家裡,從而影響社交生活。

問題五:是否經常為雜物和家人爭吵或令鄰居困擾?

如前所述,如果儲物情況太過嚴重,滿屋雜物,影響他人,堆積灰塵和產生異味,惹來蛇蟲鼠蟻,導致家人和鄰舍吵架,也就是一個警號,表示儲物行為已經太過份了。

如你面對上述情況,或許也應檢視一下,自己心靈最需要的是甚麼?甚麼物件是「需要」?甚麼物件是「想要」?一次心靈與物質的大掃除,或許能幫你一把呢!

[1] 毛詠琪、洪怡霖、張子傑:〈日本開心樂園餐掀CHIIKAWA之亂 麥當勞:第3波販售或喊停〉,《香港01》,2025年5月24日,網站:https://www.hk01.com/即時國際/60241469/日本開心樂園餐變chiikawa之亂-麥當勞-取消第3波販售。

[2] Sandytcy、New Monday:〈Chiikawa秒變「卡哇痴」!黃牛黨答錯問題被拒入店〉,「facebook」,2025年4月15日,網站:https://www.facebook.com/share/v/1Bq8gJ4tJW/。

[3] 〈內地興起「買」獎牌!年青人付費虛擬跑獲取實體獎牌!〉,「商業周刊」、「運動筆記」,2023年2月22日,網站:https://hk.running.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=6242。

[4] 在這裡要說明清楚,這個「心靈貧窮」並不是馬太福音五章3至5節,在八福中所述的「虛心的人有福了」(現代翻譯認為,虛心更準確的譯法是心靈貧乏)。八福的「心靈貧乏」多多益善。

[5] 〈分清「想要」與「需要」〉,「投委會」,2017年7月19日,網站:https://www.ifec.org.hk/web/tc/parent/teach-your-kids/teaching-children-about-needs-and-wants.page。

[6] 〈【 收藏癖不是收藏家 】儲物狂8條問題自我測試是否有囤積症〉,「幸福空間」,2021年2月3日,網站:https://hhh.com.tw/HHH_NEW/columns_detail/5371.php。