通過同性婚姻之後……

27/11/2014

當法院通過同性婚姻和歧視法,便等於強制每個人認可同性關係。繼早前蛋糕店、花店、婚紗照公司、酒店和旅館被打壓後,讓筆者再分享另一宗不幸事件。

當法院通過同性婚姻和歧視法,便等於強制每個人認可同性關係。繼早前蛋糕店、花店、婚紗照公司、酒店和旅館被打壓後,讓筆者再分享另一宗不幸事件。

現今香港同性婚姻的訴求日增,以平等及大愛出發,爭取婚姻平權。但同性婚姻支持者口中的平等是否絕對的平等,他們的大愛又有沒有界限呢?

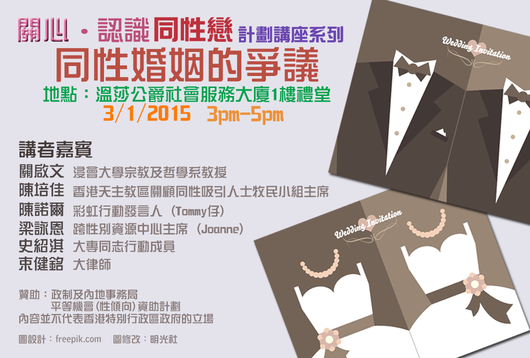

隨著社會對同性戀的看法逐漸改變,愈來愈多人接受同性戀,然而當社會在談論同性戀的時候,究竟是指甚麼呢?是一種傾向?一場社會運動?還是有其他意思?本系列講座讓公眾了解不同性傾向人士的狀況,包括從醫學和心理學剖析同性戀的發展過程;不同性傾向人士所遇到的遭遇和困難;探討在公共空間以大多數市民接受的方法處理歧視問題。本計劃亦邀請了專家分享經驗,了解如何與不同性傾向人士同行。

當筆者看近期的「同性婚姻地圖」,感覺像目睹「Candy Crush」的朱古力逐步吞噬糖果一般。曾在過去以公投成功禁止同性婚姻的美國州份,都相繼廢除「婚姻為一男一女」的法例,變相通過同性婚姻。法院再次凌駕人民的意願,其理由是老生常談的「平等權利」。

國際

若讀者有留意傳媒新聞,不難發現愈來愈多國家及地方都承認同性婚姻了,大家可能會認為推行同性戀運動是一個潮流,當中反對的也只是一些落後或極權國家。的而且確,去年有不少地方通過同性婚姻,但這只是「事實」的其中一面。

[最終判決與分析]

事件經過:

國際