主要索引標籤

平等生育權?

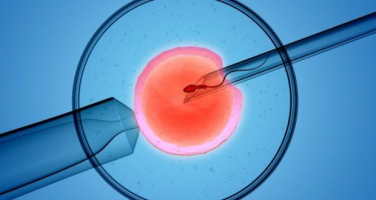

同志運動的目標並不止於同性婚姻,而是要將同性戀與異性戀完全劃一看待,因此異性戀伴侶可以做的事,同性戀伴侶也要同樣做到,那才算是同志運動眼中的平等。但如要將平等建立在異性關係和同性關係兩種不同基礎上:異性戀伴侶能藉性行為有下一代,但同性戀伴侶卻不能,就會出現很明顯的差異。所以人工生殖科技在同性戀族群中有龐大的市場,以達至所謂的「平等生育權」。

AI,我有話說……

1956年,麻省理工學院的約翰·麥卡錫(John McCarthy)在達特矛斯(Dartmouth)會議上提出了「人工智慧」這個概念。他認為「人工智能就是要讓機器的行為看起來就像是人所表現出的智能行為一樣。」61年後,現在的AI不單是行為上看起來像人,有的更是外表看起來像人。

從「限奶令」和看界線的設立與挑戰

有電視台近日放風稱會自我審查,收緊藝人們的裸露程度,女星出鏡不能太暴露,尤其是胸部,電視劇不能有過份色情的鏡頭,只能用意會的方式表達。新聞一出,公眾嘩然,藝員的反應兩極:有的說自己一向如此,不用「限奶」;有的則稱自己穿著性感是種美,根本不會引人想入非非。

電競、褪網與有品上網

明光社在十一、二月搞了兩個看似自相矛盾活動。十一月初,我們宣佈了繼續與基甸少年軍訓學校和香港基督少年軍一起舉辦《全城褪網運動》,鼓勵社會各界於十二月三日晚上暫時離開電子世界,與家人一起吃晚飯,享受面對面的交流。

電台節目

圖: 翻攝自網路

從前唸中學時,放學鐘聲一響,我便會衝出班房,趕著回家。同學笑問我為何這樣勤力,要立即歸家做功課?我答道:「非也,我是回去收聽電台節目罷了。」

依稀記得回家後,準時五點正,扭開收音機,聽香港電台的「青春交響曲」播放的流行歌曲,邊聽音樂,邊做功課,自得其樂。但現在的中學生,是否跟從前的我一樣,在電台聽音樂呢?

打開南亞裔這「封閉」的社群

大部份香港人一聽到「南亞裔人士」這名詞,都會有類似的想像:黝黑的膚色、在地盤工作、操帶有口音的廣東話或根本不識粵語,也許還認為他們都有點粗魯及有體味。「危險」,大概就是一些香港人對他們最簡潔的總體印象,有時只要在報紙上看到「南亞裔」三字,很容易便會聯想與罪案有關。

與精神病康復者同行

根據《香港精神健康調查2010-2013》,本港年齡介乎16至75歲的華裔成人當中,一般精神病的患病率為13.3%,而醫管局每年治療的精神病患者人數,由2011至2012年度的187,000人,增至2015至2016的226,000人。

港漂事工——帶出福音與和平的溝通平台

港漂,即是內地來港讀書的學生,往往被某些傳媒描述為共黨弟子,在港享用特權,甚至在不同的議題,例如港獨,教學語言等成為爭議焦點,鮮有和諧共處的畫面。