多年來,社交媒體持續入侵我們的私人空間,不僅涉及成癮,也包含私隱暴露、自戀心理、同溫層餵養及個體間的「內捲」。韓裔德國哲學家韓炳哲精準地批評︰在新自由主義社會下,主體向自我發動精神戰爭,使人陷入倦怠。諷刺的是這種倦怠是主體主動且允許的。[1]

人們主動地在社交媒體上暴露自我,試圖展示自己比他人生活得更好。為了博取關注,總是思索如何暴露更多,也因此變得「透明」。這種競爭帶來如同工作般的「內捲」,弔詭的是:人們好像知道其他人很多事,但其實一無所知,這種自我督促的行動,可以說是「仲忙過返工」。[2]對於性的描述,亦因這種「透明」而變得更加赤裸,性的直白,也使「情色」變成「色情」,身體被自我消費,變成獲得流量的資本。最可悲的是,當事者對此種自我剝削完全知情。[3]韓炳哲對於網絡文化的批判,筆者認為稱之為當代的「真實寫照」也不為過。

其實坊間已有不少調查報告顯示,使用社交媒體的時間愈長,情緒反而變得更差,甚至出現腦部功能退化的現象。本社過往的文章曾經討論過,社交媒體上的短視頻造成了人們的前額葉功能缺失,也就是如今流行的說法「腦腐」。[4]除了人被一種「自主又不自主」的驅動力驅使觀看短視頻外,亦有不少青少年因為經常留意社交媒體,而導致憂鬱與自戀。筆者認識一名大學生,他向我訴說煩惱,指其經常在Instagram中留意朋友的動向,總覺得他人的生活比自己美好而感到失落。他陷入了一種矛盾︰既不想看到,卻又會主動去看;同時,為了證明自己的生活也同樣美好而陷入「內捲」,在社交媒體上更多的展露自己。及後,筆者建議他先刪除該社交媒體,看看會有甚麼變化,但他卻陷入了一種「Fear of missing out」(FoMO)的困境,害怕自己一失去社交媒體,就好像會錯失很多資訊,與世隔絕一樣。[5]不過,在筆者再三建議下,他嘗試停用了半個月的社交媒體,發覺自己停止了內耗,不再勉強與他人比較。以上種種狀況,正是社交媒體侵蝕個體空間、強迫透明與網絡文化所構築的一種焦慮,使人陷入無止境的惡性循環。

Threads對於社交媒體生態的轉變

社交媒體Threads面世至今有兩年多,這段時間,它徹底改變了社交媒體的固有形態。其使用方式與演算法的運作,都與以往的平台有很大的分別,像是集合了不同社交媒體與論壇元素而成的產物。然而,這種嶄新的社交媒體體驗,卻也直接增加了網絡成癮與網絡欺凌問題的嚴重性。

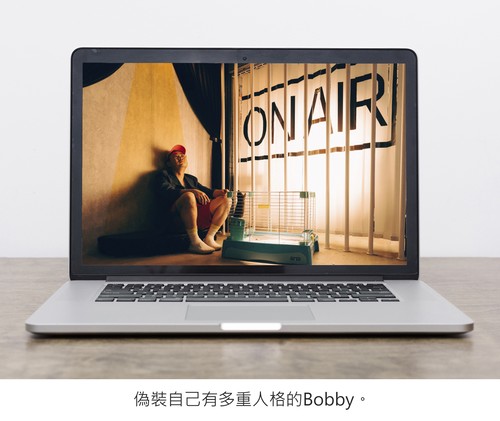

Threads是由Instagram延伸而成,可謂其副產品。看似操作相近,實質兩者在用法上大有不同。不少人在Threads剛面世時,便已察覺異樣,明顯感受到其中充斥較多極端言論,以及在演算法機制上的差異。如果日常中有使用Threads的習慣,就會深深感受到它的演算法並非基於「社交關係」,而是根據「興趣」。傳統社交媒體傾向推送好友的貼文,或一些廣告,Threads卻以興趣偏好為優先。即是說,就算使用者沒有追隨者(followers)或社交圈,也可以因為發佈具爭議性的貼文,而獲得數萬個Like。

心水清的話,不難發現Threads的出現,似乎加劇了以往社交媒體所產生的焦慮。著名藝術家Andy Warhol曾說:「在未來,每個人都能成名15分鐘。」「成名」一詞如此誘人,彷佛喚起了一種渴望成名的動力,如韓炳哲所言:「我們被某種持續不斷的表演慾所驅使,正處於一個令人疲累和困乏的時代。」[6]當然,這其實是一把雙刃劍,在獲得爆紅機會的同時,亦更容易暴露於網絡欺凌的風險之中。

筆者在與朋友交談中,便深切感受到Threads的影響力。當談及一些未知的資訊時,他們會說:「看Threads可能有答案」;或說:「要持續關注某些事情,可以看Threads」。例如在早前的火災時期,Threads確實發揮了效用,不少熱心人士透過它,即時關注災場是否需要義工。然而,當人們過度關注的時候,情緒也隨之受到影響。社交媒體的發展,似乎正處於一種不斷失控的狀態之中。

[1] 韓炳哲(B. C. Han):《倦怠社會》(Mudigkeitsgesellschaft),莊雅慈、管中琪譯(台北:大塊文化,2015)。

[2] 韓炳哲(B. C. Han):《透明社會》(Transparenzgesellschaft),管中琪譯(台北:大塊文化,2019)。

[3] 韓炳哲(B. C. Han):《愛欲之死》(Agonie des Eros),管中琪譯(台北:大塊文化,2022)。

[4] 郭卓靈:《「腦殘」遊記——短視頻對兒童的影響》,明光社,2025年7月21日,網站:https://www.truth-light.org.hk/node/15172/(最後參閱日期:2025年12月22日)。

[5] Gupta, M., & Sharma, A. (2021). “Fear of missing out: A brief overview of origin, theoretical underpinnings and relationship with mental health,” World Journal of Clinical Cases, 9(19), 4881–4889. https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i19.4881.

[6] 韓炳哲(B. C. Han):《倦怠社會》(Mudigkeitsgesellschaft)。