剛過去的暑假,不知大家有沒有趁著假期出行?是「返鄉下」還是到了甚麼地方?現在大家都要「超前部署」,筆者也嘗試避開一些熱門旅遊國家,到了有「歐洲度假天堂」之稱的巴爾幹半島一遊。原以為一個簡簡單單的小假期旅程,結果遊走每個小城中,都發現一點大道理……

對於巴爾幹半島,我們最熟悉的,或許還是停留在九十年代發生的「南斯拉夫內戰」:曾經的「最完善社會主義國家」南斯拉夫,在政治強人鐵托離世後,慢慢走向分裂,當中的「大阿哥」,塞爾維亞的獨裁者米洛舍維奇,為了維持其國家與民族的利益,對鄰國(斯洛文尼亞、克羅地亞、波斯尼亞與黑塞哥維那、北馬其頓,以及現在為有爭議的科索沃地區)發起長達多年的戰爭。[1]

但其實只要翻開中學的歷史課本,就會知道這個被稱為「歐洲火藥庫」的巴爾幹半島,歷史從來不平凡。在1914年6月28日,塞爾維亞族學生普林西普於波斯尼亞首府薩拉熱窩,開槍擊斃了當時的奧匈帝國皇儲斐迪南大公。奧匈帝國為了報復,而向塞爾維亞宣戰,繼而引發連鎖反應,導致了第一次世界大戰的發生。

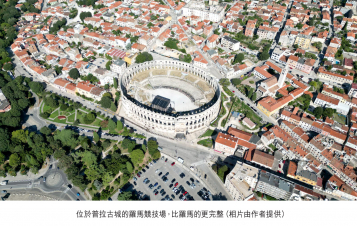

要再追尋上去,就要說到希羅文化了。早於公元前四世紀,希臘文化已經延伸到位於意大利對岸的亞德里亞海沿岸。而後來的羅馬帝國更將這地區加以佔領管治,將東部多瑙河沿岸設立帕諾尼亞行省,沿岸則設立了達爾馬齊亞行省,建立城池和商港,實行羅馬殖民統治。在這裡找到最早具規模的古建設,如道路、廣場、競技場、凱旋門、神殿、劇場等,其中最「超前部署」的,可算是劃時代水道工程傑作:儘管看來未必像鬥獸場,神殿那些建築宏偉,但羅馬人工程師設計出巧妙的水道系統,將水源源不絕的引入城市。[2] 而這只是故事的一半:除了引入水源確保飲用安全和環境衛生,周到的羅馬人還同時建設了下水道,用作疏導城市去水。幾千年前,已想到解決水浸問題,不是亡羊補牢地出動「龍吸水」,而是建立下水道,確保渠道暢通,長遠解決問題。

羅馬帝國皇帝戴克里先為這地帶來發展的高峰:他為實行羅馬帝國四帝共治的制度,將亞德里亞海沿岸城市施普利特作為他退位後定居的地方,建有羅馬宮殿。而沿著達爾馬齊亞行省發展,札達爾、普拉、斯本尼克、到最南端的杜布羅夫尼克等相繼設立,成為了繁盛的海港城邦地方。羅馬帝國之後,經歷了西羅馬帝國、查理曼帝國、拜占庭等帝國統治,也備受東方的蒙古人與鄂圖曼帝國入侵,經歷動盪與繁盛的交錯發展。

時間一轉到了十五世紀,這裡迎來另一位統治者與高峰:崛起於意大利的威尼斯,從匈牙利國王手中得到亞德里亞海沿岸的控制權,建立了空前龐大的貿易帝國,當地出產的木材、橄欖油、松露、海鹽成為威尼斯與世界貿易的龐大資源。另一邊廂,由杜布羅夫尼克為基地發展起來的拉古薩共和國,成為當時亞德里亞海中唯一能與威尼斯匹敵的城邦。雙方的競爭持續多個世紀,直到橫掃歐洲的拿破崙將它們一一佔領(而拿破崙帝國也很快崩潰),結果巴爾幹地區輾轉落入了哈布斯堡王朝手中,直到一次世界大戰後,各國才獲得了獨立的機會,之後就是二戰和南斯拉夫的歲月了。

一口氣說了這麼多歷史,其實就是體現在那裡的生活日常。走進那裡的城市海港,隨時在一條街道上,看見由希羅時期的建築、中世紀的城堡,文藝復興時期的教堂、奧匈帝國時期的新藝術建築,最後就是受社會主義現實主義影響,類似蘇聯『克魯曉夫樓』風格的簡約公共建築。這樣不同時期的建築看似「共冶一爐」,卻又錯落有致地並存,歷史本來就是錯綜複雜,混成一體,變成了亞德里亞海地區的獨特特色。

而這可不說笑:這裡既有豐富的歷史,經歷了不同時代的霸權統治,同時也經歷了數不清的戰亂、天災人禍(大家最熟悉的南斯拉夫戰爭,是由1990年代開打,斷斷續續到2001年左右才落實停戰),但其實除了幾處刻意留下的戰爭遺蹟之外(如在塞爾維亞首都貝爾格萊德當年被誤炸的中國大使館),基本上已找不到當年的戰爭痕跡。相反地,在亞德里亞海沿岸,原來的達爾馬齊亞行省所屬的各個城市,自希羅文化以來,歷代的古舊建築,都是好好的保存著——由前述的羅馬皇帝戴克里先皇宮,到古城牆、下水道、競技場、神殿、教堂的,當中不下過千年的歷史建築,到今日仍在使用——皇宮變成了民居,古城依舊,城牆健在,教堂如常有信徒禮拜,競技場不再成為鬥獸場,搖身一變成為演唱會主場。當地人笑說:「你們到羅馬看到的大多是遺跡,我們這裡卻是日常生活;在羅馬你聽到的是『我們曾經…(We were)』,在這裡卻是『我們現在…(We are),其實,我們要比羅馬更羅馬…」

好好地活下來,努力活著,原來就是在亂世之下的超前部署。曾經嘗試去問問當地人對戰爭的看法和影響,得到的答案很有意思:「嗯,大家或許都上了一課,人們愈去高舉的(如當年塞爾維亞高舉的大塞爾維亞民族主義),結果消亡得最快;人們以為會帶來很大影響的(如戰爭的破壞),你看?其實戰爭都已過去三十多年了,大家好好活著,記著自己的歷史故事,知道彼此,和而不同,然後繼續好好生活,其實這就足夠了。」

想起在波斯尼亞首都薩拉熱窩中的一個戰爭遺跡「希望隧道」。在南斯拉夫戰爭期間,塞爾維亞軍隊曾經將波斯尼亞和黑塞哥維那首都薩拉熱窩包圍了足足三年七個月。整個城市被塞軍隔絕,狙擊手在山上瞄準城內居民,只要一有活動就被狙殺(是的,當年鄭秀文的首本名曲《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》故事正是出自這場戰爭),沒有物資可以供應,也沒有一人可以平安地逃出。後來幾經努力,波斯尼亞人花上四個月時間,在機場地底修建了一條800米長的隧道,將城市與聯合國控制的機場外的波斯尼亞自由領土連接起來,這條「希望隧道」,名副其實成了人民賴以維生和逃生的唯一希望。[3]

而這希望隧道,其實是建基於一所尋常平民家庭的房子裡。這家人秘密地、勇敢地承擔了開通秘密通道,由始至終,包圍塞軍雖然知道薩拉熱窩明明不斷得著支援,但直到他們被打敗撤退的一刻,他們仍找不上這條希望隧道。房子今天已改建成隧道博物館,外牆保留著當日炮火的痕跡。活到最後,不只超前,而是超越了。

[1] 而其實自鐵托於1980年去世,1987年米洛舍維奇崛起,推崇大塞爾維亞主義而埋下1990年南斯拉夫分裂的導火線;各國繼而推動公投與獨立,到最後走到戰爭,本身的歷史非常複雜:由斯洛文尼亞短短十天便結束的衝突,到克羅地亞(1991-1995年)、長達三年半的波斯尼亞(1992-1995年)、以及後來的科索沃戰爭(1998-1999年);北馬其頓雖未爆發大規模戰爭但也受影響。而除了塞爾維亞是發動戰爭的始作俑者外,同樣尋求擴張領土或保護境內同族的克羅地亞勢力,也曾與塞爾維亞合作,攻擊波斯尼亞主導的勢力,當中各國的「牙齒印」,因著政治經濟利益(斯洛文尼亞和克羅地亞經濟比其他國家優勝,各國經濟實力極不平衡),信仰(東正教、羅馬天主教與伊斯蘭教)、文化與民族認同等因素(斯洛文尼亞和克羅地亞認同自己為西歐文化一部份,塞爾維亞則認同自己為東歐斯拉夫民族一員、波斯尼亞則有原來鄂圖曼帝國的影響),實在有理說不清。

[2] 羅馬水道通過重力使水沿管道流動。大多數管道位於地下,也會以橋樑形式連通。羅馬水道利用水向低流的原理引水,設有沉澱池以淨化水質,直駁到城市中心為市民提供水源。第一條羅馬水道修建於西元前312年,而位於西班牙的塞哥維亞水道是現存羅馬水道中,最雄偉的例子,水道以多重石拱橋砌成,水道貫穿古城中心,最高達28.5米,兩千年來一直運作良好,直到今天仍為塞哥維亞供應食水。