「喜樂的心就是良藥」箴言17:22上《環球聖經譯本》

當提及學校的教育,不少人指出應包括「五育」──德、智、體、群、美。許多學校很著重培養學科知識、理性、批判思考及解難探究精神的「智育」,這是學生升學及畢業過程中被視為必要的能力;然而其他「四育」所引申出來有關生命教育的關鍵點,對於生命成長卻具有長久不變的重要性。

生命教育包括很多內容,如將人作為核心,了解生命除了以生物學、文學和歷史之外,還要體會生命的多變和無常、生命的價值和意義,如何接納自己、欣賞他人、尊重他人、體驗生命、施與受、觀察和認識不同環境、時間管理……這許多的內容,學校課程可能未必觸及很多。不過,這種種有關生命本質、天我關係、人我關係、物我關係、我我關係等不能忽略。明白學生承受著沉重的學習壓力,不想給他們添加壓力的話,遊戲是不錯的方法,讓他們輕鬆地從玩樂中感受、體會及領悟一些生命應重視的地方。

遊戲特質

「遊戲」有一些值得我們留意的特質:一、有特定目標要玩家達到或完成;二、要有挑戰性才好玩:按「心流理論」指出,好玩的遊戲要達到的目標不能太易或太難,否則玩家會感到無聊或認為無可能做到而不享受或放棄;三、要遵守規則,否則參與者任意破壞規則會失去遊戲的挑戰性;四、內容有虛實:模擬的情境讓玩家投入,放下現實身份,但當中可以連繫到現實的處境和真實的情感;五、有時限性:投入的處境會完結,擔當角色有結束的時候。

玩家要面對失敗:對於有目標要達成或完成,無論對一人遊戲或多人合作的遊戲來說,從這個角度來看,即玩家有機會未能完成或失敗,但因為是「遊戲一場」,可以讓玩家於非真實的情境下學習接受自己或團隊有機會失敗;從另一角度來看,就是策略上、與人合作的技巧上或時間控制等不同方面都有機會改善。

互相尊重與接納:不同的遊戲有不同的目標和合適的參與年齡,與能力相符的人玩遊戲使人玩得有樂趣。面對不同的群體,遊戲可有其「創新」方法來讓不同能力的人都可以參與,如增加或減少完成時間、數量,流程或道具;把規則、男女、方向、角度、場地、動作逆轉或替換等都可以增加遊戲趣味。只要參與者一起同意哪些規則可改變,就不是任意破壞規則。這種關注到每位參加者的能力而作出的接納及調節做法,也是一種對不同個體的尊重和接納。

複雜性與吸引力:具有吸引力的遊戲可加入獎懲制度,增加參與者的認真程度、推動力及成就感;有技巧練習、級數、排行榜等讓人進入心流去繼續挑戰;另外還有競爭、戰略選擇、靈活性、幸運、意外等,頗接近現實生活。有說,遊戲的Fun其實很玄妙,不要預先告訴玩家要學懂甚麼,因為越想控制、越想預告,就會容易破壞玩家的玩樂心態,失去吸引力,更不要說要在當中深切體會了。

超越性及同理心

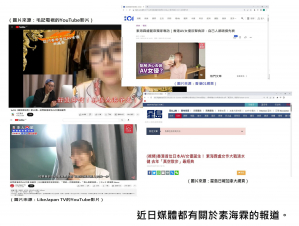

有些遊戲,不論是劇本殺、桌遊或網上遊戲都會使玩家進入非真實的情境,如兇案現場、瘟疫、戰爭,甚至是喪屍出沒之地;而參加者要作角色扮演,如警探、兇手、革命軍、病毒感染者、病患家人……有人可能會質疑這些設定有甚麼益處?筆者認為,這些場境只是讓參加者放下現有身份,進入不同的處境去了解那個困境;因著玩家不同的身份、能力、擁有的物資等,去完成應要達成的任務。遊戲進行中,玩家的想像力會啟動,就著任務而使用策略來互相競爭或互相合作及幫助。

當遊戲完結,它的超越性(transcendence)會開展,當中曾發生的事件、使用的道具、玩家之間曾作出的策略,自己曾有的反應,都可讓我們投射於生活中;反思之後,可以應用於生活或了解自己更多。很有趣,雖然是遊戲一場,但越投入越認真的玩家最後的得著及感受會越深刻。

此外,有一樣很重要的體會,就是當參與者投入處境中,以另一身份去處事及回應,玩的同時實在也是在練習同理心:從「他」的處境去感受那些困難、矛盾,以「他」的身份及能力去思考策略;那個「他」既是角色,也是玩家自己,如演員一樣去感受那角色,但又反映玩家本身。所以,如能在遊戲結束後互相分享感受,大家就可以回顧自己對別人及自己的觀察,與及這場「戲」應對生活、現實有何相似或不一樣的地方。

遊戲人生與人生遊戲

我們可以套用美國教育學家柯柏(David A. Kolb)的經驗學習模型的四個階段來解釋遊戲與生命教育的學習關係。親身參與的活動處境,縱是虛構,當中有不同的情境與人物,有陌生及危險的事情,參與者都會得到「具體經驗」(第一階段);在經過他們的「反省觀察」(第二階段),即從回憶裡去觀察,在整理回憶的東西中反省;參與者如能憑著過去及遊戲中的經驗去尋找一些通則或道理,就會做到「建構概念」(第三階段);當他們能再嘗試或於日常生活中「主動嘗試」(第四階段),將總結的類化通則應用,就能迎接未來一個新的經驗。學習是一個過程,人生不必每次學習都要在實際的環境中進行,在遊戲的虛擬場境中學習就更安全及充滿樂趣。

《神.經.遊戲》(2010)一書提及神學家莫特曼(Jürgen Moltmann)曾於Theology of Play(1972)一書中提醒信徒:整個創造就是神的遊戲,這是神以不可思議與不需理據的智慧來玩的遊戲。作者鍾樹森牧師也提到,遊戲是第一身的屬靈經驗學習,在遊戲中歡笑、享受刺激、體驗失敗是「第一手經驗著神創造的韻律」。人生遊戲亦是一個第一身的屬靈經驗學習,要有第一手信仰,就好好地經驗成為人生玩家去經歷遊玩、規則與勝負;既重視結果,也重視生命的歷程。

當人生遊戲時間終結時,筆者希望在回望自己的經歷時,這一生是充滿玩樂(Playfulness)與歡笑。我們既然已被神「邀請」進去祂創造的萬物世界裡遊玩,與三一神一起玩著同過信仰生活,就讓我們變得更勇敢、更輕鬆去享受生命的每分每秒。