男生入男廁,女生入女廁,是幼稚園生都懂的基本常識,但高等法院在本年7月作出一個令人震驚的裁決——公廁「男女分隔」違憲。法院為何會作出一個顛覆常理的判決?我們又是否可以任意進入異性的廁所?

這宗案件源於香港一名跨性別人士K對公廁使用規定的挑戰。K生理性別為女性,性別認同為男性,被診斷患有性別不安症,並在威爾斯醫院的性別認同診所接受治療,包括荷爾蒙治療和真實生活體驗,真實生活體驗要求患者持續以其性別認同的性別身份生活,包括使用性別專用設施,如廁所,以適應社會角色。醫生為K發出俗稱「廁所紙」的醫生證明信,作為其使用男廁的合理辯解。

根據《公廁(行為及舉止)規例》第7及第10條,任何人進入異性的公廁均屬刑事罪行。因為K的身份證標記是女性,如K使用男廁可能面臨檢控。K認為這些條文侵犯其根據《香港人權法案》第14條的私隱權,以及《人權法案》第1及22條和《基本法》第25條的平等權。他於2022年提出司法覆核,並尋求法院對「男性」和「女性」一詞作出補救詮釋,將其擴展至患有性別不安並需進行真實生活體驗的跨性別人士。

高等法院法官高浩文在判詞中首先確認公廁男女分隔有合法目的,以維護身體私隱、安全,維持社會常規和文化期望,但認為純粹基於生理性別限制公廁使用,排除如K般接受治療並進行真實生活體驗但未完成性別重置手術的跨性別人士,是過度侵犯私隱權和平等權,因此裁定K的司法覆核得直,宣布相關條文違憲。

高官拒絕K提出的補救詮釋,即以醫學證明決定使用權,理由是此法可能引發進一步質疑,且缺乏明確性。法庭亦駁回政府的建議,即以身份證性別標記為準,因為標記僅用於核實身份,且政策可變。最終,法庭決定將界定「男性」與「女性」界線的責任交給立法機關,宣布《公廁(行為及舉止)規例》有關「男女分隔」的條文違憲,並頒令廢除,但暫緩12個月生效,讓政府有時間立法應對。

簡單而言,法庭並沒有反對公廁男女分隔,但認為性別的界線有待進一步釐清。條例被廢除,但暫緩12個月生效,即現行法例仍然有效,但政府需在12個月內處理好相關法例的修訂事宜,而估計政府亦會提出上訴,因此巿民仍須繼續以男女分隔的原則,按身份證的性別標記進入公廁。

另一方面,司法覆核挑戰的法例是《公廁(行為及舉止)規例》,規例中的公廁定義是食物環境衞生署署長所管理和提供予公眾使用的廁所、浴室或洗濯場,所以受影響的其實不只是食環署的廁所,還有其分布各區的25個公共浴室。與此同時,香港其實沒有法例劃一規管所有公共廁所的男女分隔制度,除食環署外,康文署和漁農處管理的場地、學校、機場、港鐵站、商場、工商廈、以及私營的會所、泳池和健身室等地方都有數目眾多的廁所、更衣室和浴室,這些原本男女分隔的設施是否同樣受到司法覆核判決的影響?

如何分辨男女本是一件十分簡單的事,但現在竟然要交由立法機關界定,是由於多年來性別意識型態的改變。過去社會一直以生理結構來區分男女,但隨著跨性別運動的興起,主張以主觀的心理性別取代客觀的生理性別來定義性別,發展出性別流動、第三性別、非二元性別等的思想,亦在過去十多年間衍生出一連串的社會問題,如打壓良心自由和言論自由、未成年人士使用青春期阻斷劑和進行不能逆轉的變性手術、跨性別運動員對女性運動員造成的不公平競爭、女性專屬空間被侵佔的情況。

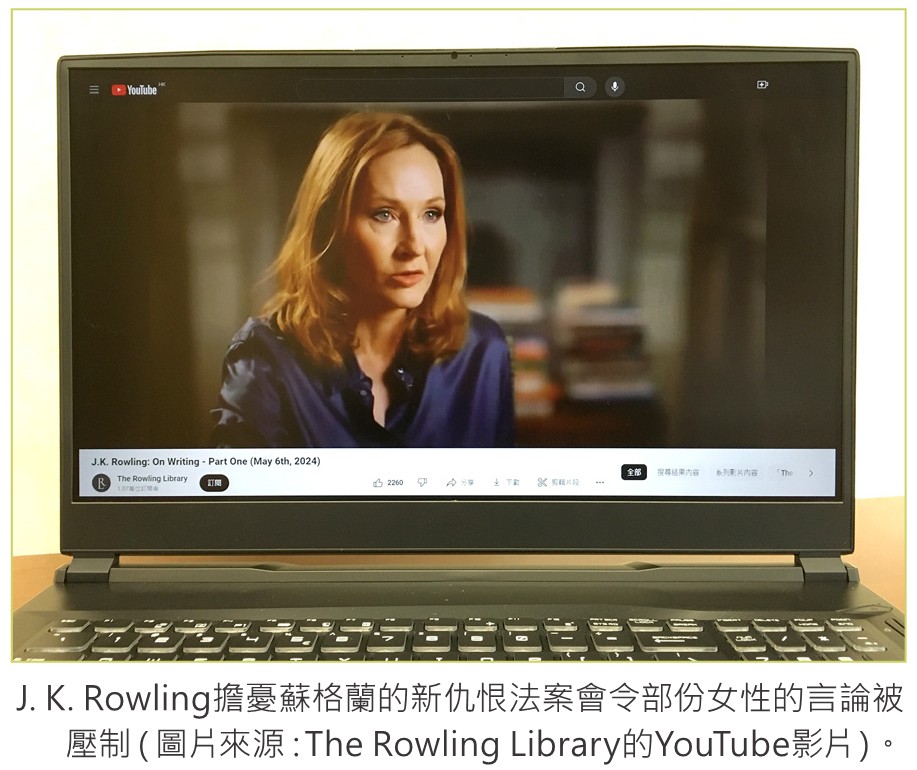

在過去一兩年,歐美等西方國家已明顯出現文化轉向的跡象,除美國特朗普發出行政院指令終止多元性別政策外,英國亦禁止向未成年人士進行變性手術,英國最高法院更在本年4月作出了一個重要的裁判,一致裁定在《Equality Act 2010》下「女性」的法律定義基於生物性別,不包括跨性別女性。

是次提出司法覆核的跨性別人士K是一位生理女性,她在真實生活體驗時使用男廁,其實對男廁使用者並沒有造成多大困擾。但當性別逆轉,一個生理性別是男性的跨性別人士,在未完成性別重置手術時進入女廁,儘管他沒有不良的企圖,亦有俗稱「廁所紙」的醫生證明信,但相信對絕大多數女性都會做成嚴重的困擾,甚至有機會反過來侵犯了女性在《香港人權法案》第14條所保障的私隱權。

雖然我們認為性別並不能更改,但明白跨性別人士面對的困難,如他們已達18歲,經醫生診斷後進行性別重置手術以更換身份證上的性別標記,其選擇應被尊重,但他們的感受不應凌駕大多數人的感受。與其更改法律上的性別定義,政府更應做的是增設更多可獨立使用的無障礙廁所和更衣室,為跨性別人士和其他有需要的市民提供更大的方便。